北魏太和十七年(493年)孝文帝以伐齐的名义亲自率领百万军队南下,开始了从平城迁都至洛阳的计划。经过两年多的时间,于太和十九年(495年)九月完成了迁都大业,加速了北魏政权的汉化进程,是中国北魏历史上重要的事件。现如今,位于山西省内从古代平城到洛阳一带的晋北至晋东南地区分布了大大小小无数个佛教石窟和造像。而作为敦煌学研究者,之前我们更多关注的是建筑规模较大的云冈石窟,对山西其它地区的中小石窟及闻名海内外的中国传统寺观建筑及寺观壁画和塑像则知之甚少。有鉴于此,敦煌研究院专门组织了这次山西省佛教历史文化遗产的考察活动,并在出行前针对本次考察的内容和行程做了充分的前期准备工作。参加此次考察的有来自全院6个部门的10位中青年学者,分别是:考古研究所张小刚、赵燕林、朱生云、赵蓉、郭凤妍,文献研究所赵晓星,美术研究所王学丽,保护研究所刘洪丽,敦煌学信息中心祁晓庆,佛学研究中心屈欣燕。此次考察共历时15天,参观了9处佛教石窟、20个寺观建筑,7个博物馆和1个墓葬遗址,并与多个文博单位进行了座谈交流。本考察报告也将从佛教石窟寺、寺观壁画与塑像、寺观建筑等方面分别撰写。

一、云冈石窟

云冈石窟在明代以前称为武周山石窟,位于山西省大同市城西十六公里的十里河北岸的山崖上,东西连续约1公里。存有主要洞窟45个,大小窟龛252个,石雕造像51000余躯,近期又重新统计后数量增加到59000躯左右,堪称公元5世纪中国石刻艺术之冠,被誉为中国古代雕刻艺术的宝库。云冈石窟大部分都是北魏中后期开凿的,按照石窟的形制和造像内容、样式等可分为早、中、晚三期,不同时期的石窟造像风格也各有特色。我们11月12日一早到达云冈石窟,按照编号的远近从东到西依次参观,并对第5、6、11-13窟进行了多次重点考察。

敦煌研究院一行在云冈石窟考察

云冈石窟开凿于公元460年,《魏书·释老志》记载了最初开凿时候的情况:“(和平初)昙曜白帝,于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一,高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世”。云冈石窟早期的“昙曜五窟”(即编号为16-20窟)气势磅礴,具有浑厚、纯朴的西域情调,是不久前建造五级大寺铸像事件的一次重复,但是远远比修建五级大寺的规模更为宏伟,是云冈的第一期石窟。这一时期的石窟大体上都是椭圆形的平面和穹窿顶,造像主要是三世佛和千佛,主像形体高大。宿白先生将这五窟又根据图像布局分为两组:18、19、20窟为一组,开凿时间最早,石窟布局紧凑,佛像为右袒或者通肩袈裟,衣服面料厚重。16、17窟为一组,原因是这一组洞窟的开凿过程与另外三窟不同,有较多第二期开凿或者补刻的佛龛。

第二期洞窟的开凿年代大约为文成帝至太和十八年(494年)北魏迁都洛阳之前的孝文帝时期。这一时期的洞窟以“双窟”为主要特征,即1-2窟,5-6窟,7-8窟,9-10窟,11、12和13窟各为一组。这些洞窟在形制上的共同特点是都是平面多方形的洞窟,每个洞窟都有前后室,有的洞窟中部有塔柱,有的在后壁开凿用于礼拜的通道。窟顶以平棋结构为主,上、中、下多层开龛,题材多样。虽然主像规模不如第一期洞窟,但是其汉魏风格浓厚,中国传统的建筑样式和装饰充斥期间,而且有很多分层题记。佛本生故事和佛传故事也是这一时期洞窟内容的一大特色,还出现了大量的交脚弥勒像、维摩文殊像、护法诸天和大型供养人行列等。

剩下的主要位于20窟以西的第14、15窟和第4窟属于第三期。这个时期的几个洞窟的显著特点是不再有成对的洞窟,小龛数量增加,洞窟内部逐渐变得方正,出现了千佛洞、四壁多龛的重复的佛龛样式增多。

我们花了三天时间在云冈石窟。在云冈石窟研究院刘建军、赵昆雨研究员的带领下仔细观看了每个石窟的几乎所有细节,并在洞窟内进行讨论分析。此外,第11、12窟和13窟正在维修加固,里面搭了脚手架,我们得以站在更高的位置看到洞窟中上部的内容。

在参观的间隙,云冈石窟研究院张焯院长及各部门领导与敦煌研究院考察团一行举行了座谈。张焯院长热情回顾了敦煌研究院与云冈石窟研究院长久以来的交流与合作关系,对此次敦煌研究院中青年学者团体的到访表示欢迎。他首先介绍了云冈的历史发展脉络,接着介绍了云冈石窟研究院的研究和管理方面所做的工作。敦煌研究院张小刚所长首先表达了赵声良院长的嘱托和问候,并一一介绍了此次考察的人员。又从敦煌研究院建院的历史、前辈学者所做的筚路蓝缕之功以及2019年习总书记到访莫高窟所做的重要讲话精神等方面进行了介绍。由于两家石窟管理单位已经有长期的合作和交流历程,两院工作人员之间也都有比较深入的联系,座谈进行了一个多小时。考察的最后一天我们还参观了云冈石窟研究院保护修复实验室和数字化成果展。

云冈石窟研究院张焯院长与敦煌研究院一行座谈

参观云冈石窟数字化成果展览

二、鲁班窑石窟和吴官屯石窟

1、鲁班窑石窟

14日下午,在参观完云冈石窟之后,我们又紧接着参观了距离云冈石窟以西约一公里的鲁班窑石窟。鲁班窑石窟位于云冈石窟以西的十里河南岸,具体开凿年代不详,据造像风格判断,约开凿于北魏云冈中期(公元466-494年),辽代也曾有修建。相传在云冈石窟开凿初期,工匠因受鲁班传授雕凿技法,在其西侧开窟造像,四时祭祀,该窟因名鲁班窑。

鲁班窑石窟坐西朝东,南北长约60米,崖面高约4米,分布面积约240平方米,现存洞窟3座。鲁班窑石窟是云冈石窟的组成部分。据《水经注》记载:“武周川水又东南流,水侧有石祗洹舍并诸窟室,比丘尼所居也。其水又东转迳灵岩南。”鲁班窑石窟与云冈石窟隔河相望,地理位置与《水经注》所述极为吻合,因此,被推断为尼寺,并非独立寺院。北魏时期,佛教盛行,僧尼数量剧增,太和初(477年),仅平城僧尼数量就达2千人,寺院一百所。北魏太和十三年(489年)比丘尼惠定的造像题记、景明四年(503年)比丘尼昙媚造像碑的出现,以及唐代武周川沿岸“东为僧寺”“西头尼寺”的记载,进一步说明鲁班窑石窟为尼寺之说可能性较大。

第1窟平面呈椭圆形,窟门局部坍塌,外立壁残存雕像局部,门口左右存狮子造像。窟内四壁满雕千佛列龛,现残存上部3层,均置于圆拱龛内。佛像仅雕轮廓,大小不一,著通肩或偏袒右肩式袈裟,可见龛像66尊。另有一层可见龛楣残存,佛龛排列不齐,其上雕三角纹内衬以折叠帷幕与窟顶相接,窟顶无雕饰。

第2窟位于第1窟南侧,窟门拱形,外立壁残存造像局部,窟内四壁雕像6层。第1层为力士像,怒发,胡相,上身裸,下着犊鼻裤,双手上举。第2至5层雕禅定坐佛粗胎,著偏袒右肩与通肩式袈裟两种服装,线刻舟形背光,局部残存红色,现有61尊较为完整,层间岩石突起间隔。第6层雕双层三角纹内衬以折叠帷幕与窟顶相接,顶部岩石破碎,窟内中央用块石砌低台,龛楣内雕坐佛9尊,著通肩式袈裟,两上隅雕供养天人像,崖壁上凿有方形孔数个,窟前地面残留有辽代砖瓦。

第3窟位于第2窟南侧约5米处,20世纪90年代村民清理废土时发现。圆拱形窟门外露,外立壁北侧残存龙首及龛楣内3身供养天人像,窟顶坍塌,窟内堆满废土石块,在门拱北侧可见千佛列龛数层。第3窟南侧壁面可见3层泥岩层,上层泥岩位于崖顶,均风化蚀空。南侧外立壁也由于洞窟顶板坍塌挤压而整体外倾,形成一块倾倒式危岩体。

2、吴官屯石窟

吴官屯石窟在云冈石窟西北面约8公里的地方。吴官屯石窟的开凿,同云岗石窟是分不开的。在北魏时,武周山与山前的武周川,被尊为佛教的圣地,所以就在此山沟内大兴土木,到处开山凿窟,雕像建寺,绵延三十里。据唐代《广弘明集》中记载,“谷深三十里……石窟中七里极高峻,佛龛相连。余处时有断续,佛像数量孰测其计。”从以上记述中可以看出,这三十里断续绵延的佛寺窟龛,包括了云岗石窟、吴官屯石窟。

吴官屯石窟大小有15个,大的有3平米,小的仅可以容身一人。现在的武周川已经没有多少水了,河床被大片的楼房取代。当地的善男信女为了保护石窟,在石窟外加了一堵围墙,起名为地涌石窟。

三、忻州博物馆佛教窖藏造像

11月18日上午,我们来到忻州博物馆。忻州市文物考古研究所所长郭银堂,副所长李培林带领我们参观了尚未展出的一批北朝石刻造像。这组北朝造像出自忻州发现的一个窖藏坑,位于忻州古城址西北部,东北距明代忻州古城北城门楼约150米,北距北城墙基址约20米。2013年9-10月,山西省考古研究所联合忻州市文物管理处对窖藏坑进行了抢救性发掘。窖藏坑出土了34尊佛教造像,包括立式佛像、坐式佛像、立式菩萨像、骑象普贤菩萨、背屏式佛造像、跪式供养人像等。造像时代上起北魏,下至唐代,以北齐为最多,均为寺院供养佛像。造像窖藏坑形制规整,专为埋藏佛像开挖,应是当时的寺院受到强制措施不得已对佛像采取毁坏并埋藏的行为。据出土情况推测,佛教造像埋藏时间应为唐武宗会昌四年(844年)至会昌五年(845年)。

忻州市文物考古研究所所长郭银堂、副所长李培林陪同讲解馆藏文物

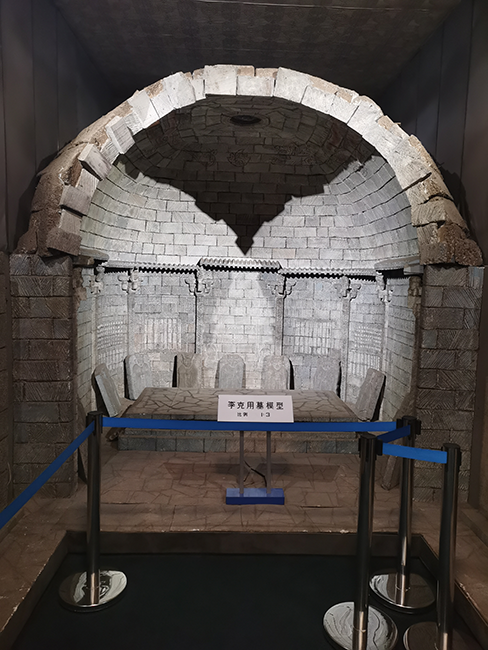

博物馆还对公众开放展出了从旧石器时代至清代的藏品300件,有青铜器、铁器、石刻、瓷器、以及货币、牙雕、金银器等。馆内还展出了一座李克用陵墓模型及发掘情况展示图。李克用陵墓是我国迄今已发掘的唐末五代较少的王陵之一。该墓葬由墓道、甬道、墓室三部分组成。墓室平面圆角方形,中间设束腰棺床。墓室墙壁东西北面都有石雕仿木建筑,四周放置十二生肖像。还有一方墓志铭。甬道用线雕出行图,仪仗图和翁仲。墓道两侧砖雕歇山式建筑各一座。是一组不可多得的完整的仿木建筑。

忻州博物馆展出的李克用陵墓模型

之后我们又参观了忻州博物馆库房所藏的史前考古文物。

四、晋中市榆社石窟

11月20日上午,在从忻州前往高平的途中路经晋中市榆社县,我们先在西马乡武源村西北考察了圆子山石窟和响堂寺石窟,还参观了榆社县博物馆。榆社县属于晋中地区,南边与晋东南的武乡县接壤,境内有很多北朝石窟造像。

1、圆子山石窟

圆子山石窟位于榆社县城西北约15公里的武源村西北,负责这些石窟管理工作的穆永清所长带领我们参观了这些石窟。此处为一座低低的小山丘,山丘之西为武源河,河水由西北向东南流入浊漳河。洞窟依山面水,开凿于小山丘西南崖面上,共有1个洞窟和6个摩崖小龛。石窟所在的崖面就位于当地农民耕地的旁边,如果不是穆所长指引,根本无法想象这里会有北朝的石窟造像。

榆社圆子山石窟及塑像

位于崖面正中的一个石窟保存相对完整,依壁雕造一立佛二弟子像,佛像头已凿毁,身着通肩式袈裟,手施禅定印。佛身后有圆形头光和舟形背光,头光内饰莲瓣。背光内匝为火焰纹,外匝为供养飞天。外匝上方正中为一莲花化生,两侧6身飞天形象一致,均面相长圆清瘦,下身弯曲后扬。左、右侧有佛弟子,但是头均已凿毁,头后有圆形头光,双手合十立于方座上。壁面上半部满雕千佛小龛,上下共8排。每身千佛旁均刻世俗供养人题名。需要特别注意的是,壁面上有上下两组阴线刻的供养人像,形象大致相同,均有三身人像,第一身供养人头戴纱质高笼冠,身穿褒衣博带式大衣,袖手站立,足穿笏头履。第二、三身居第一身身后,为侍者形象,均头束双髻,身穿窄袖交领衫,下着窄腿裤,足穿靴,分别持长柄伞盖或长柄团伞。上方一组在主像前铭刻题记:“东堪像主安昌令周诞”。上方一组在主像前铭刻题记:“息乡郡太守周洪待(侍)佛”。

榆社圆子山石窟

圆子山石窟的洞窟形制均为方形,覆斗顶,三璧设坛式。这类窟形最早见于北魏晚期的石窟中,北齐、北周和隋唐已十分流行。造像组合为一坐佛、一立佛和一倚坐佛,似乎可以解释为三世佛。洞窟窟顶藻井雕一朵莲花,四坡雕飞天,亦为北朝晚期石窟所常见的类型。

圆子山石窟的造像时代特征比较鲜明,佛像和菩萨像身体单薄,具有明显的秀骨清像的造型特点。佛身着褒衣博带式袈裟,裙裾宽博,提于座前,呈八字形斜向展开的样式,是北魏晚期最为流行的。菩萨像的宝缯样式颇具特色,宝缯先上翘,再打折下垂,这种样式也是龙门石窟北魏菩萨像常见的。飞天披巾从双肩绕过,后扬成双尖环状。这种样式在龙门北魏石窟中也较多见,东魏以后则极罕见。由此,圆子山石窟的开凿年代定为北魏晚期,下限为530年。摩崖小龛与洞窟的开凿年代大致相仿。

李裕群的《山西榆社石窟寺调查》一文中认为圆子山石窟应是地面寺院的附属体,是由地方官吏、僧侣以及民间邑社善信出资开凿的。从造像样式看,主要受到来自云冈和龙门石窟的影响,而造像的某些特征则显示了与晋东南地区北魏洞窟较多的一致性。因此,圆子山石窟造像更直接的影响来自于晋东南地区的石窟寺,以后再影响到太原天龙山石窟。

自北魏以降,中原北方地区佛法大盛,开窟造像之举层出不穷。北魏平城的云冈石窟和洛阳新都的龙门石窟均为皇家所经营,而山西晋中和晋东南地区正是沟通二京的重要通道,因而受到二京地区佛教的影响,这一沿线出现了较多的石窟寺院。圆子山石窟无疑为研究这一区域的佛教和石窟造像具有重要参考价值。

2、庙岭山石窟

榆社石窟最为人称道的就是庙岭山石窟了,古代这里有响堂寺。很多资料都记载说石窟位于县城南5公里。但实际上的路线要更远,而且位于山林深处,普通车辆根本无法到达,我们的中巴车也因体型过大无法穿过。穆所长邀请了榆社县博物馆馆长等当地文物工作者驾驶自己的越野车载着我们一行人,从小杜余沟的小道而行,大约半个小时的车程才到达。石窟所在的山谷已是荒野。山头上突兀一座方形的单层砖塔,这就是响堂寺的禅师塔了。青砖砌成的塔造型古朴简洁,外侧无太多装饰,四角攒尖顶,南面设一门。石塔所在的山头四周可见到之前的寺院基址,但不确定是哪个时期的。

榆社高庙岭石窟大殿内的造像

庙岭山摩崖石刻

从山顶向西依山崖下行一直往前走,就到了一处崖面,坐北朝南建有一座佛殿,这里显然香火兴旺,因为佛殿外的树木和立柱之间拉了细绳,绳上挂满了祈愿用的彩色布条,上面都是统一的印刷体的藏文。此大佛殿门上匾额称其为“千佛洞”,原来也是一处石窟,现在在外面加上了墙体,成为了一个佛殿。佛殿东侧有另外一处石窟,都是方形。石窟内部残破,佛头均被盗。大窟号称千佛洞,正面窟门上有残交脚菩萨像二尊。窟内正面为一佛,只剩下石壁上火焰纹背光内的身形。左右壁中心为上下两龛,上为坐佛,下为菩萨像。右壁残存的较多些。能看出大体的身形。衣服飘逸,身形清秀,菩萨为跣足,或为北齐作品。三面其他空处均雕刻千佛造像,是北朝时期流行的方式。主佛左壁下部有一唐代小坐佛,有认为此小龛佛和摩崖石刻坐佛形式类似,为同一时期作品。小佛右侧有题记:“永淳二年(683),佛子仓君正施布丘端正息妻李,造像一区,今得成就,合家供养佛时”。对面千佛造像下是密布的供养人名字,依稀可以看到王姓供养人多人。另一窟格局类似,但已经看不到造像痕迹。石壁上还有后人题记若干,其中一首题壁诗为“石室寺,道光贰拾柒年重修/四百年前结下缘,/相逢只待九三年,/迷迷惑惑重修寺,/宝殿森严又焕然。/荆山愚夫/中秋月偶题”。另有两条重要铭刻的题记:“成化十六年(1480)三月内/□实石寺石条二百尺”“梓桐山石室寺太平兴国四年(979)正月六日上梁故记/□□□□□”。

石窟更东面有一处摩崖石刻,上面石壁上刻一佛二菩萨形式。坐佛居中,菩萨已被盗。根据佛像的风格,判断为唐代所作。

四、南涅水石刻博物馆

距离榆社不远,位于晋中市武乡县的南涅水石刻是我们此次考察的一个重点。11月20日晚我们就入驻了武乡县,21日一早起来发现外面下雪了,这应该是2020年的第一场雪。一夜落琼导致这天一早格外寒冷,地上已经积了一层白雪,到达南涅水石刻博物馆的时候,博物馆的李东红主任和曹雪霞馆长已经等候在外,将我们引入小会议室后,我们看到桌子上摆放的整整齐齐的写有我们名字的桌签,才知道他们对于此次我们的到访给予了充分的准备。

与南涅水石刻博物馆工作人员座谈

南涅水博物馆曹雪霞馆长陪同参观讲解

李东红主任代表南涅水石刻博物馆对我们的到来表示欢迎,对樊锦诗院长的事迹表示敬佩,同时也对敦煌研究院数十年来取得的成就表示向往。他简要介绍了南涅水石刻窖藏的发现及发掘过程,南涅水博物馆的基本情况等。南涅水石刻造像具有很好的史料和研究价值,但是目前还没有得到学界的充分关注,李主任还表达了希望敦煌研究院同行能参与到南涅水石刻造像的价值挖掘和文物保护工作中来,通过这次考察和交流,双方可以建立很好的沟通机制,并更好地将南涅水石刻的影响力和价值推向深远发展。

张小刚所长对南涅水博物馆的热情接待表示感谢,同时表达了我们前来考察学习的态度。鉴于敦煌石窟与中原石窟之间不可分割的关系,敦煌研究院积极响应国家“一带一路”倡议的号召,同时也要加强与内地石窟的联系,此次山西考察就是落实习近平总书记到敦煌考察重要讲话精神的一次践行。在简单的座谈之后,曹馆长及石刻馆的所有讲解员陪同我们一起参观了所有的馆藏,我们都被如此数量众多,而且种类丰富的石刻造像所震撼,同时也为他们基层文博工作者谦虚好学的精神所感染。

南涅水博物馆曹馆长详细介绍了南涅水石刻的内容及价值。上世纪40年代出土了一些石刻,1957年正式开始挖掘。此次挖掘工作持续了三年,出土了一大批石刻,大部分是黄沙岩,也有红沙岩,总计有700多件。年代最早的是北魏永平510年,最晚是1031年,历经六朝520年,分别保存有北魏、东魏、北齐、隋、唐、北宋石刻的时刻。这些石刻的类型主要包括单体造像、造像碑和造像塔三种形式。出土之后先是进行了选址保护,后来从南涅水村移动到市区的博物馆,1962年申请资金建造了现在的石刻馆,2013年成为第七批国家级文物保护单位。馆占地面积30000平方米,为明清建筑。坐北朝南,分三座院落,为“群佛宫”“铜鞮碑林”“万象馆”,共有殿堂250间,馆内有碑林殿、佛塔殿、石刻殿等。

南涅水石刻为窖藏石刻,是北朝石刻造像中非常重要而有价值的一批佛教石刻造像。以其出土地涅河南岸的南涅水村命名。此处也是北魏迁都洛阳所经过的地区(大同,太原,榆社,武乡县,庆县,长治,高平,洛阳)之一。

南涅水石刻博物馆石塔造像

南涅水石刻题材以丰富多彩的佛教活动为主,融中国民间习俗与西域佛教为一体,分造像塔、单体造像、造像碑、碑碣等,其中造像塔居多,约400多件。而且大多为北朝时期的造像,四面开龛,石塔中间以佛、菩萨为主,佛龛旁边装饰建筑、帷幔、飞天、杂技、鸟兽等题材。单体造像约300尊,多为佛、菩萨、罗汉等,形态各异。石碑五、六十通,都是难得的珍贵文物。这些石刻造像为研究佛教、美术、建筑、雕塑和书法等提供了丰富的资料。

还有一些体现民间杂技艺术的浮雕百戏图和礼佛图,非常具有生活气息。据古籍记载,南涅水村的所在地在古代相当长一段时间内都是非常繁华的,在距今两千多年前的春秋时期就已经有了记载,当时称为“涅地”,为狄人的一支“赤翟族”的居住地,北魏之后一直改称“阳城县”,隋代开皇年间杨坚于公元597年改为甲水县,隋炀帝杨广于公元607年将甲水县并入到铜鞮县。沁州志中有:“甲水城在州北六十里,后周阳城县,隋改名涅水县,后废,今为涅水村。”在出土的佛塔中,雕刻的故事大概分为佛本生故事、佛本行故事、因缘故事等三种类型。由于数量众多,我们在参观过程中特别对“百戏”形象的石刻内容给予了更多关注和讨论。“百戏”是我国古代对民间音乐技艺发展而成的多种艺术和娱乐表演形式的统称。在南北朝时期,百戏也被用于杂技类表演。其中有一尊雕刻百戏图案的塔体佛龛,佛塔四周开龛,正面龛内刻一坐佛,二立佛。百戏图案就雕刻在佛龛的外缘四周,由于历史原因,底部的图案已经磨损风化,但上部和左右两侧的图案清晰可见。画面右下角有一小人穿襦裙,裙子下面踩着高跷。上面有三人手中拿着不同的乐器正在演奏,旁边是杂技道具“空竹”表演。龛上方有三个人,正在表演练气功、翻跟斗和下腰。最下角有一个杂耍者正头顶高竿,高竿顶部有四人正在做着不同的惊险表演动作。这幅雕刻展现了当时民间生活的一个侧面,说明百戏杂技在北朝时期已经成为群众喜闻乐见的娱乐形式。类似的百戏图在云冈石窟和其它一些石窟壁画中都有所表现。敦煌莫高窟第156窟《宋国夫人出行图》中就有一幅百戏图,表现的是一位体态壮硕的力士头顶一根粗大的长竿,竿上有四人,有的双脚倒挂,有的单臂悬挂,有的只用一只手、一条腿勾住长竿往下滑,与南涅水石刻中的这幅百戏图有异曲同工之妙。云冈石窟第38窟北壁,有一组百戏图雕刻,共有两幅场景,其中之一表演者在竿顶做俯卧状,竿旁边雕刻伴奏乐队,乐队里的人手持横笛、排箫和琵琶表演。

南涅水石刻中的百戏图

莫高窟第156窟张议潮出行图中的百戏场景

五、山西晋东南石窟

山西晋东南地区的地理位置十分重要,是“据天下之肩脊,当河朔之咽喉”的军事要地。北魏时期,高平属于建州长平郡,《魏书·地形志上》记载:“建州,慕容永分上党置建兴郡,真君九年省,和平五年复,永安中罢郡置州,治高都城。”北魏孝文帝迁都洛阳后,建兴郡曾隶属于洛阳司州,可见这里与洛阳在历史上关系密切。因此,平城和洛阳两个石窟寺艺术中心对这一地区的石窟开凿产生影响也是必然之事。

公元494年,北魏王朝带着对中原文化的仰慕神往,迁都洛阳。作为联系北魏南北两京(北者大同、南者洛阳)交通要道的建州长平郡(高平),在两京开凿石窟之风的引领下,也相继开凿了一些石窟。如羊头山石窟、丹朱岭石窟、大佛山石窟、高庙山石窟、釜山石窟、石堂会石窟等。高平是晋东南地区石窟寺最为集中的地区,其中规模最大的是羊头山石窟。以羊头山为中心的北朝石窟群包括高庙山石窟、定林寺石窟、丹朱岭石窟、釜山石窟、石堂会石窟等。石堂会石窟是其中比较重要的一处。

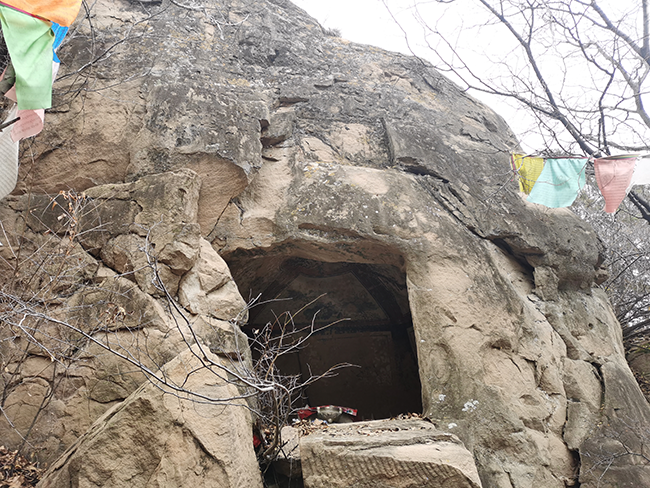

1、高庙山石窟

23日下午,我们来到了晋城高平市位于城南的高庙山石窟,石窟就开凿在山顶之石壁上。高庙山石窟位于高平市西南10公里唐庄乡南陈村高庙山腰。规模较小,仅有1个洞窟和几处摩崖小龛。这个洞窟开凿应在北朝晚期,窟门为长方形,窟门外两侧雕力士,窟内平面方形,长2.16米,宽2.32米,雕有佛、菩萨、弟子、伎乐飞天、供养人等,并有“前昌洛全段南阳太守陈道庆”的题记。窟顶为莲花藻井,四周伎乐飞天环绕,保存较好。窟内部分造像头部被砸毁或被盗割。因此处为质地细腻的石灰岩体,故窟内壁面所刻供养人及题记尚可辨认。洞窟外有摩崖造像或小龛3处,均为隋代和初唐的风格。

在李裕群先生《高庙山石窟的调查与研究》一文中,辨认出洞窟左右壁龛内所刻为维摩诘和文殊。另外,在洞窟外的崖壁上还有一处龛像比较奇特,主尊身着袍服,头顶束发髻,可能为道教造像,尚需进一步研究。

前往高庙山石窟

高庙山石窟前聚集礼拜的人群

高庙山石窟内景

高庙山石窟顶部

高庙山石窟外崖面上雕刻的佛龛造像

我们到达高庙山石窟的时候,恰逢当地老百姓在这里举行礼拜仪式。熙熙攘攘的人群从山下带来了纸钱和各种吃食。与信徒们做了短暂交流后,知道这里世代是当地人定期举行礼拜的场所。至于礼拜的对象,信徒们其实并不清楚,也不知道这些石刻造像是北朝时期的佛教造像。但我们从他们的礼拜活动中,也深切感受到了民间信仰的力量。

2、石堂会石窟

23日中午时分,我们参观了高平市东北约15公里的石堂会石窟。石窟就位于石堂会村的北岗上,分布在山腰间。这里属于太行山向西延伸的余脉,山体大致呈东西走向,有大小石窟6个,为黄沙岩质,分成东西二区,西区共有3个北魏时期的洞窟,东区3个洞窟为明代石窟,有“明万历三十二年(1604)”题记,第4窟为“三教洞”,第5窟为“三义洞”,第6窟为“高谋洞”。早期的3个洞窟中,第1窟造像最多,共311尊,造型多彩多姿。各窟大都雕有佛、菩萨、天王、侍女等,题记众多,大多都是供养人的题名,而且并无纪年。其中第1窟的窟门外有“宋景祐五年”的题记,很显然不是石窟开凿的题记,而是宋代的游人题记。因此对这些洞窟的开凿年代的判断只能用考古类型学或者风格学的方式来判断。根据李裕群先生的研究,石堂会第1、3窟的形制为横长方形,覆斗顶,三壁三龛,四壁向内微微倾斜,这种形制与云冈石窟第三期(494-524年)的石窟很相似,具体来说就是与云冈石窟第24、25、28等石窟相似。另外,石堂会石窟的窟门为圆拱龛形,龛楣为忍冬纹,门外雕刻二力士,这种做法又与云冈石窟第35、39窟类似,与巩县石窟第4、5窟的窟门样式也类似,脚踏一只蹲狮的形式与巩县石窟第5窟了类似,而且这种样式在晋东南地区的北魏石窟中非常流行,应该是北魏时期这一地区的常见样式。

石堂会石窟外景

石堂会石窟佛造像面部清瘦,身穿褒衣博带袈裟,也是典型的北魏样式,由此,李裕群先生将石堂会石窟的开在年代定为北魏晚期,也就是在公元516-534年之间。

石堂会石窟2号窟内佛造像

石堂会石窟3号窟内佛造像

石堂会石窟题记中出现了“都唯那”“社邑”“社子”等内容来看,可知当地的社邑组织非常流行,社邑成员集体组织开凿石窟的现象非常普遍,我们在考察过程中,发现晋东南石窟中,几乎每身佛菩萨像旁边都有题记,壁龛空余部分刻满了人名字和发愿文,足见当地民间佛教信仰的热忱。

3、羊头山石窟

24日下午,我们参观了此次考察的最后一个石窟群——位于晋城市高平市神农镇羊头山顶的羊头山石窟。羊头山海拔2000米,因山巅巨石酷似羊头而得名。羊头山为太行山余脉首阳山的主峰。山腰至山顶共计有40余洞窟,雕凿于大型的砂岩上,由于山上没有大面积裸露的岩面,只有偶尔可见的单个块面的砂石岩体,所以洞窟只能根据石块的大小开凿,导致石窟大小不一。这些石窟平面多为方形,一般为一石一窟,个别有一石二窟或三窟不等。其中第六窟最大。石窟内龛面整齐,四面满雕佛像,或一佛二弟子,或一佛二菩萨。洞外有许多小龛,有佛、菩萨、天王、力士、供养人等,形制各异,雕工精细。

羊头山石窟最大的一处石窟造像

羊头山石窟分布示意图(采自张庆捷、李裕群、郭一峰《山西高平羊头山石窟调查报告》,《考古学报》2000年第1期,第64页)

对于这些洞窟的分期,张庆捷先生已有专文报告,根据窟龛形制、造像题材及特点等方面作了考古类型学的排比,将羊头山石窟分为了四期。由于只有第四期有唐代的纪年,其余三期均没有纪年,所以只能根据石窟造像特征,对各期的年代做推论。第一期年代在孝文帝太和十年至二十年间(486-496);第二期是羊头山石窟开凿的高潮期,洞窟形制和造像特点都具有北魏时期的特征,通过与龙门石窟魏字洞、云冈石窟第三期洞窟以及巩县晚期石窟进行对比,推测其年代为516至534年之间。第三期洞窟明显具有北齐、隋代特点,通过与天龙山石窟进行对比,可以推测这一期时代为北齐、隋代;第四期石窟有“唐乾封元年(666)”的题记,所以这些石窟应该开凿于唐高宗时期,至8世纪中期的唐玄宗时期。

羊头山石窟每一处洞窟的规模都不大,而且分散在山坡各处,从这座山上坐落的著名的清化寺来看,这些石窟应该是清化寺的附属洞窟,是当地僧徒信众所开凿。这与北魏时期盛行石窟开凿的社会历史背景也是一致的。由于高平处在平城与洛阳之间的必经之路上,受到这两处佛教中心的共同影响,因而具有两处佛教造像的特点。但羊头山石窟也有自己的特点,比如在洞窟形制上出现了四角攒尖顶,应该是首次出现这种类型的石窟顶部造型。

张庆捷先生认为,羊头山石窟是佛教艺术从洛阳向北传播到太原这一传播路线的中转站,这里融合了洛阳造像风格后又影响到了太原石窟。

高平市副市长李琳等领导陪同考察羊头山石窟

我们在晋东南的石窟考察得到了高平市委和文物局的高度重视。高平市副市长李琳一行陪同我们考察了高庙山石窟、铁佛寺、炎帝陵、崇明寺、开化寺、石堂会石窟、羊头山石窟和珐华文化创意产业园。考察结束后,在珐华文化创意产业园召开了座谈会。座谈会上,高平市副市长李琳对敦煌研究院考察团表示欢迎,并向大家介绍了高平的文化遗产分布情况,目前在文化遗产保护和文化旅游资源开发方面所面临的挑战等。张小刚所长代表考察团介绍了敦煌研究院的建院历史,以及目前我院在敦煌文化遗产保护、研究、弘扬方面做出的努力。敦煌研究院考察团每个人员都发表了此次晋东南考察的感想。大家纷纷表示,此次山西石窟寺的考察活动刷新了大家以往对山西石窟寺分布情况的认知,如此大规模、分布广的晋东南石窟寺是我们在之前的研究工作中关注较少的,此次考察必将有助于拓展我们今后敦煌学研究工作的范畴,将研究视野扩展至更广阔的地域范围。我们也感动于山西人的真诚与热情,尤其是很多坚守在基层文保单位的工作人员,他们在艰苦的环境下怀着对文化遗产的无限责任感默默守护着,让我们的精神也为之一振,不由为自己是文博人而感到骄傲。

敦煌研究院考察团一行与高平市副市长李琳等领导座谈