前不久,我的发小叶小宝告诉了我一个重要信息,他在整理父母留存的资料时,发现了一封我父亲常书鸿于1975年写给他母亲叶宁的回信,因出自那个年代,可以看到这封信的语句中,带有明显的时代印迹,是一件十分珍贵的历史资料。

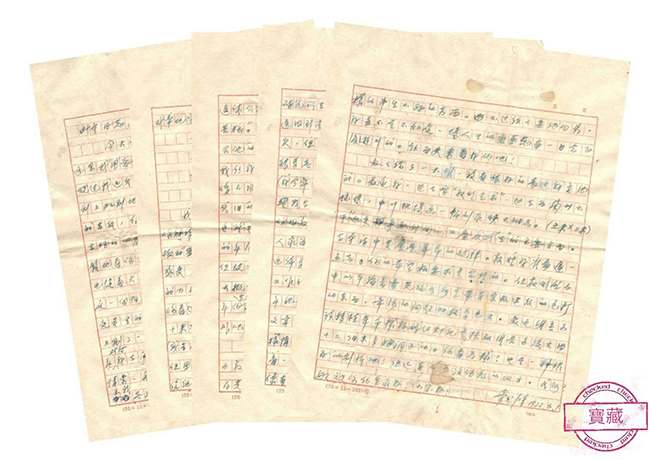

我父亲给叶宁书信的原件照片

信的开头常书鸿写道:“叶宁同志:今天意外地接到你五月卄二日的来信。这里我用‘意外’两字,是因为你曾斤斤计较的说过还欠你一封信。这封来信加上旧债不是利上加利地欠得更多了吗?所以我估计没有我的去信,你是暂不会来信的。今天这个情况是在你的心情不平静的时刻的作为,我决不能轻松地看你字里行间一切。”

解读:这封信的一开始常书鸿就以老友身份开门见山,推诚相见,展现出他对待老朋友特有的幽默感。叶宁与其爱人彭松都是我国著名舞蹈家,他们因舞蹈结缘,是北京舞蹈学校建校元老。

叶小宝向我讲述了当时的背景:1973年10月,他母亲55岁时被强迫退休。虽然在1975年,她经周巍峙等人推荐,被临时邀到人民文学出版社做编辑出版工作,但自己心爱的舞蹈事业被荒废,心情十分郁闷!就与老领导、老同志、老朋友通信倾诉衷肠。自然也包括自己的老师常书鸿。

我父亲在1966年夏秋,本来应该纪念莫高窟建窟1600周年。1972年,在周恩来总理的亲自关怀下才得以复出,在敦煌莫高窟接待了著名英籍华裔作家韩素音女士。但直到1975年,还未完全恢复工作,此时他的心情也并不舒畅。

接着,常书鸿在信中鼓励叶宁道:“我很理解你此刻的感受,三年前我看过一本从苏修小说翻译过来的小册子,名为《多雪的冬天》不知你看过这本书没有?那小说的主人公是一个五十来岁共产党员,曾任地委书记之类的职务,或者更高一点(部长级的干部记不清了),但因为人事上的矛盾,给人强逼他退休,给他一辆小汽车,电冰箱,一个乡村的别墅式的退休公馆等等。但那位先生‘有福不会享’,‘自寻苦恼’地想到他过去的工作,这里那里表示他的不满等等。你如没有看过请来信告诉我。让我的人借一下你看。当然我们的情况与苏修不同。但现在我们生活在世纪末的大动荡时代,旧的和老朽的似乎已到了应该退出历史舞台的时候了!这些也属于自觉的范围中的认识吧!”

“很多老干部劝我‘这么大年纪受不了别人的气恼,就这样画画画,写点文章,到处转转岂不好吗!’等等。就是在这样情况中,我和你一样不甘寂寞,还是在挣扎着,因为人,归根到底是一个动物,而且是智慧的动物,不是一个像有千年百岁那样静静地生活着的‘海龟’那样的半生不死的东西。不过话又要说回来,我并不是不知道一场人生的噩梦总有一日会飞渡逝川的。让历史来看我们吧!”

解读:同样的年代,同样的遭遇,同样的心情,难以延续的事业,只有惺惺相惜了。

我在网上查阅到《多雪的冬天》的详细介绍,加深了父亲在文学方面的雅人深致。在那个年代,正如父亲说的:“我现在不去回忆这不堪回首的‘战斗洗礼’,因为要把这10年的感受写下来,将又是一册与本书同样字数的作品,还是留给后人去写吧!总之,我的概括是:我是个幸存者,一个留下满身‘纪念品’的幸存者。”(见浙江大学出版社《九十春秋》P153页)

最后,常书鸿在信的结尾道:“匆匆说了一大堆,没有很好的表达我要说的。最近我一边在写‘敦煌艺术’,一边在为兰州的中川机场画一幅刘家峡大油画(五米×三米)‘干’还是爭取时间,不虚度此‘生’的主要方面。在矛盾中发展是革命的规律。敦煌我准备迟一点去。你的希望和要求是合理的。但敦煌壁画中的舞蹈音乐无论如何是带有宗教迷信的色彩的东西,牵涉的问题比较多也大。最近维吾尔族移植革命样板戏红灯记是釆取维吾尔族古曲十二个木卡姆调子的。你看怎样?也是一种很好的创新吧!但还有不少该研究的地方,如何?匆匆祝你们全家好!小宝好!常书鸿 1975.6.1”

解读:我父亲在给叶宁的信中有一句:“但敦煌壁画中的舞蹈音乐无论如何是带有宗教迷信的色彩的东西,牵涉的问题比较多也大。”这句话真是精准到位。其实追本溯源,舞蹈主要源于原始部落的劳动、求偶、祭祀活动,发展中受到社会宗教的影响。针对叶宁想继续研究敦煌壁画中舞蹈的规律,我父亲还举例:“维吾尔族移植革命样板戏红灯记是釆取维吾尔族古曲十二个木卡姆调子的。”鼓励叶宁多角度思维,去其糟粕,取其精华,进行研究创作。

常书鸿与叶宁的相识还要追溯到20世纪30年代。七七事变后,全国抗战爆发。在北平艺专任教的常书鸿随校向后方迀移。1938年,国立北平艺术专科学校(北平艺专教职员13人,学生30余人)、国立杭州艺术专科学校 (杭州艺专教职员34人,学生100余人)在湖南沅陵沅江畔之老鸦溪合并成立国立艺术专科学校,共约200余人。设立了校务委员会,由原杭州艺专校长林风眠任主任委员,原北平艺专校长赵太侔和常书鸿任委员。

1938年,常书鸿与国立艺术专科学校同仁在沅陵合影。 前排左3为常书鸿。(图片来自网络)

这年11月,19岁的叶宁(当时名字为叶百令),在长沙招生处考入国立艺术专科学校后,到沅陵报到进入西画系,跟随常书鸿学习西画。不久日军又向长沙逼近,形势危急,学校决定撤离沅陵,因是近千名师生员工的大搬迁,加之教具多和交通工具缺乏,艰辛的搬校用了几个月,1939年春才搬到云南昆明,在途经贵阳时,2月4日遭遇日本飞机空袭,常书鸿的全部书画、藏书化为灰烬。昆明城里因无校舍,还经常遭受轰炸,无法办学。1939年夏,国立艺专在昆明郊区呈贡县安江村落脚。

1939年9月18日,叶宁随国立艺专学生自治队宣传队第一分队在昆明龙头街进行抗日宣传时合影。第四排三个女生中左3为叶宁。

叶小宝还清楚地记得他母亲的一段讲述:“1940年秋,军情紧急,教育部又命令学校撤退至四川璧山县。我当时因喜爱音乐转入国立艺术专科学校音乐系,1941年随音乐系转入重庆青木关国立音乐院,结束国立艺术专科学校两年多的学习。国立艺术专科学校,虽然一直颠沛流离,但名师荟萃,我的艺术人生从此开始奠定坚实的基础,也与一些老师成为一生的良师益友,常书鸿就是其中的一位。”

我父亲记述:“1942年8月,重庆报纸上公开报道,国立敦煌艺术研究所即将筹备成立的消息,公布了筹备委员会委员名单,由七人组成,陕甘宁青新五省监察使高一涵任主任委员,常书鸿任副主任委员,王子云任秘书,张庚由、郑通和、张大千、窦景椿等任委员。”(见浙江大学出版社《九十春秋》P37页)

直至1943年我父亲常书鸿临危受命任所长,组建敦煌艺术研究所,来到了荒漠深处的敦煌莫高窟。他深知任重而道远,白手起家,因陋就简,逐步展开了对洞窟的保护和壁画的临摹工作。经历了种种磨难,甚至是痛苦的打击!一是妻子陈芝秀不辞而别,并在兰州登报声明与常书鸿离婚。二是抗日战争胜利后,大部分员工,陆续离开了敦煌。家庭破碎,事业无以为继,真是到了人生的最低谷。但他还是不灰心、不气馁,顽强坚持,决定舍弃一切去奉献艺术、侍奉这座伟大的民族艺术宝库。

1946年,我父亲只身前往重庆等地招募工作人员,我母亲李承仙也被录取,但当时我外公有病,只好推迟了行程。1947年,我父母在兰州结为伉俪,随即一同前往敦煌莫高窟,对敦煌的保护和研究长达近半个世纪,被誉为“一对敦煌痴人”。在艺术追求上,父母共同创作了大型油画《攀登珠峰》。从1986年起,用常年积累的、娴熟的敦煌壁画临摹技巧,构思创作《丝绸之路飞天》画稿。1988年4月,完成历时两年创作的《丝绸之路飞天》障壁画(屏风画)16幅,赠送给日本奈良法隆寺,为中日文化交流谱写了新的篇章。

而叶宁结束国立艺专的学习,告别老师后,从音乐又转入舞蹈专业。师从戴爱莲、吴晓邦学习舞蹈,并于1946年与从事舞蹈专业的彭松结为伉俪。他们在新中国成立前后,为寻求中国的专业舞蹈进行了艰辛探索。五十年代初,叶宁开创了中国古典舞学科,彭松开创了中国民间舞学科。成为新舞蹈艺术事业的奠基者。

1958年8月,甘肃省准备成立兰州艺术学院,任命常书鸿为院长,并邀请在舞蹈专业已卓有成绩的叶宁、彭松一同参加创办。此时,国家也号召支援大西北,叶宁与彭松决定应邀并携儿子叶小宝举家从北京到生活艰苦的兰州工作。

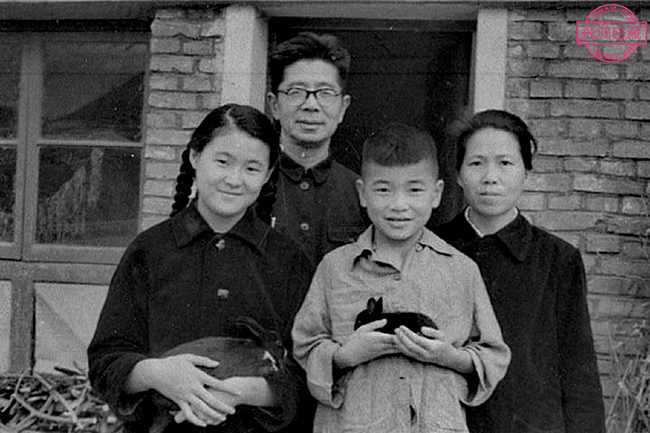

1959年春天,拍摄于兰州段家滩兰州艺术学院院内家门口,左起:常嘉蓉、常书鸿、常嘉皋、李承仙。

1959年春天,叶宁、彭松、叶小宝全家在兰州段家滩合影留念。

叶宁、彭松到兰州后,艺术学院正在筹备。按照规划,艺术学院设四个系,文学系、戏剧系、音乐系、美术系。戏剧系分话剧、舞蹈两个专业。叶宁任戏剧系副主任(主要系领导),彭松任舞蹈专业主任。叶宁除全面领导系的工作外,同时还担任兰州艺术学院中国古典舞的教学。彭松则担任中国民间舞的教学。

艺术学院创办时期,正值国家开展大跃进运动期间,全体师生与全国人民一样,干劲十足,热情高涨。常书鸿倡导全院师生 :“敦煌是我国民族艺术的宝库,理应成为培养全国民族艺术人才的圣地,特别是高等艺术院校中国画等专业学生的培养与教育,因此,我非常希望全国艺术院校的师生前来学习和研究。”(见浙江大学出版社《九十春秋》P152页)

1959年秋,常书鸿批准叶宁参加文学与艺术家考察组与作曲家瞿希贤、诗人作家李季、闻捷、田间、岳野、戈壁舟等一道赴河西走廊和敦煌体验生活,在参观敦煌莫高窟时留下了珍贵一幕。

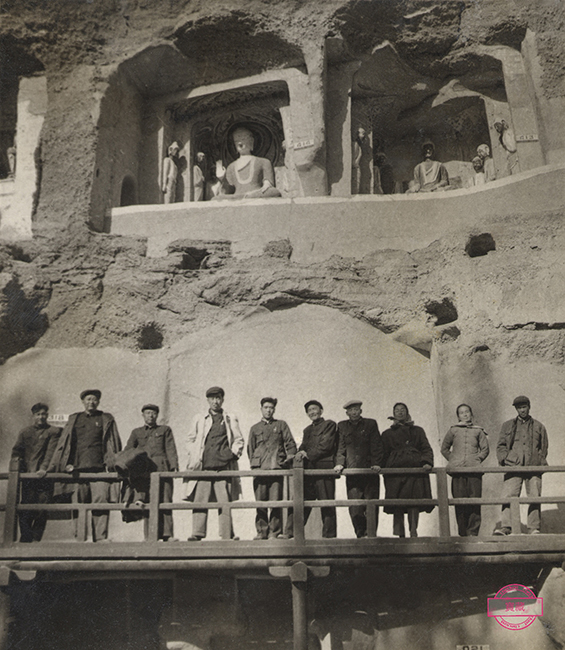

1959年秋拍摄于敦煌莫高窟,左2闻捷、左3田间、左4岳野、左7戈壁舟、左8瞿希贤、左9叶宁。

经敦煌研究院研究员马德老师指证:“照片背景是隋代的413、414窟和318窟,这几个洞窟在莫高窟小牌坊的北边,古汉桥与藏经洞之间的二、三层。当时雕塑的佛像都裸露在外面;上世纪 60年代进行大规模维修加固以后,就再也看不到这个景象了。这是十分珍贵图片资料。”

叶宁仔细观看了敦煌莫高窟的众多洞窟,并采集到第一手资料。回到兰州艺术学院后萌发用壁画舞姿编创舞蹈的想法。创作了古典群舞《敦煌新壁画》,并在1960年建校一周年时演出,表现飞天来到人间同庆丰收。尽管有时代的印迹,但毕竟是较早根据敦煌壁画创作的敦煌舞蹈作品。再早就是叶宁的婶母、中国舞蹈宗师戴爱莲先生1953年创作的舞蹈《飞天》。它是中国当代第一部取材于敦煌壁画的舞蹈。

舞蹈“敦煌新壁画”。

兰州艺术学院采取教学教研创作并举的办学方针,实习演出成果不断。叶宁领导的戏剧系,仅一年,就拿出一台节目。下工厂去农村演出近百场。艺术学院创办伊始,又逢三年经济困难时期,全校师生在常书鸿院长的带领下,想办法克服种种困难勤工办学。在办学的四年间,领导、老师、同学同甘共苦,亲密无间,感情深厚,成为全校师生的一段难忘的记忆。

1962年6月兰州艺术学院被撤销停办,叶宁、彭松调回北京工作,但他们非常珍视这四年在西北的教学生活。叶宁一直珍藏着的兰州艺术学院的简介。

兰州艺术学院简介封面。

1978年4月,甘肃歌舞团创作的舞剧《丝路花雨》初步排出。《丝路花雨》是以敦煌壁画为素材创作的,得到时任敦煌文物研究所所长常书鸿鼎力相助。叶宁接到了兰州艺术学院老领导及甘肃省文化局的邀请,到兰州观看并参加座谈会。这时,她尚未恢复工作,但有在兰州的难舍情结,叶宁感到义不容辞,即赴兰州。1979年8月前后,叶宁又应甘肃省文化局的邀请,联系舞蹈家协会主席吴晓邦、舞蹈著名专家盛捷、李承祥等,一起赴兰州审看舞剧《丝路花雨》并参加专家研讨会。《丝路花雨》在专家会上得到一致认可,并确定争取进京演出。之后,叶宁和北京专家一同再次赴敦煌参观。

1979年初秋,北京专家在兰州审看舞剧《丝路花雨》后,到敦煌莫高窟参观。左1叶宁、左2作家张兆和(沈从文夫人)、左3舞蹈家盛捷(吴晓邦夫人)、左4李承仙、左6北大教授阴法鲁、左7常书鸿、左8社科院研究员沈从文、左9舞蹈家协会主席吴晓邦。

《丝路花雨》在京演出获得巨大成功,叶宁连续撰写重头文章在党报党刊上进行宣传。1979年11月11日撰写《难能可贵的创新 评“丝路花雨”》一文在《人民日报》第5版刊载。1980年撰写《中国舞剧“丝路花雨”艺术成就》在《红旗》杂志第3期刊载,给予《丝路花雨》以极高的评价。

从20世纪50年代末起,叶宁和彭松开始为中国舞蹈学科的创立,进行更为深层次的探索。叶宁进行舞蹈理论和舞蹈美学方面的研究,彭松则转向中国舞蹈史的研究。两人的研究方向,都离不开对敦煌艺术的研究,也离不开向老师常书鸿的请教。

1983年,敦煌学研究开始了一个新的发展阶段。中国敦煌吐鲁番学会成立大会及研讨会在兰州举行。这是敦煌学者的一次大聚会,也是对敦煌学研究队伍的一次高层次检阅。常书鸿、李承仙、叶宁、彭松都应邀出席。曾在兰州艺术学院戏剧系担任舞蹈教师的高金荣,在首届中国敦煌吐鲁番学会研讨会上,第一次将创建的《敦煌舞》在著名敦煌学专家面前展示,并得到了赞赏。

1983年中国敦煌吐鲁番学会讨论会之后,原兰州艺术学院部分师生留影,前排:左1李承仙,左2刘仞,左3刘竹溪,左4常书鸿,左5吳坚,左6叶宁,左7彭松,左8杨树声,左9高金荣。

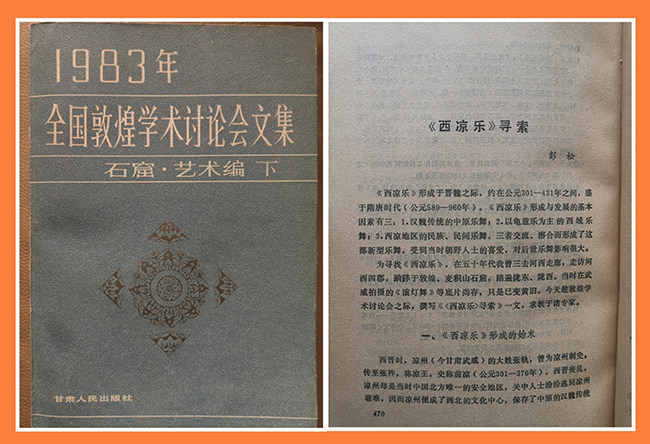

在成立大会上,彭松的姐夫季羡林被推选为会长,常书鸿受邀担任顾问。李承仙、叶宁、彭松也应邀参加会议。彭松在常书鸿和李承仙的协助下,曾两次赴敦煌莫高窟参观,并搜集了大量资料。在1983年中国敦煌吐鲁番学会讨论会上,彭松提供了两篇论文《敦煌舞谱残卷破译》、《“西凉乐”寻索》。

彭松在1983年中国敦煌吐鲁番学会讨论会上发表的论文。

《敦煌舞谱残卷破译》一文,后在《人民日报》发表。常书鸿和季羡林是老朋友,常书鸿和叶宁、彭松又是师生、领导和被领导的关系,季羡林和彭松、叶宁又是亲戚。他们又因敦煌联系在一起,可谓幸事。

我和叶小宝都是属龙,他是壬辰年壬寅月(正月廿三日),我是壬辰年癸丑月(冬月廿二日),从1958年兰州艺术学院建院开始我们就是很要好的玩伴。1962年学院撤销,他随父母回了北京,我们之间的联系就少了,直到2019年5月我写《常书鸿与兰州艺术学院》时才重新密切联系。2020年元月我从兰州返回日本,转机北京短时停留,他专程开车到机场见面一叙。

2020年1月5日我与小宝在北京首都机场T2航站楼饮食街的合影。

这次撰文承蒙他提供了珍贵资料和图片,也印证了父母所说的:“他是龙头,我是龙尾。”兄弟之谊,交心相知。父母们的友情,我们也会延续。

2020年6月23日写于日本

后记:在这里感谢敦煌吐鲁番学会顾问柴剑虹先生和好友们对此文形成提供的支持和帮助。