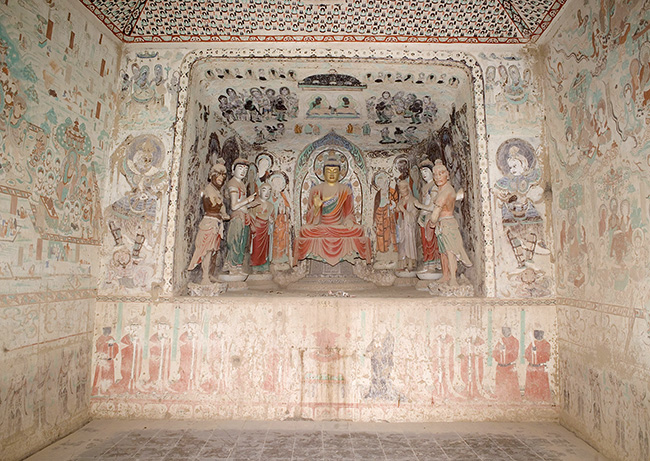

第202窟西龛

第202窟始建于初唐,平面呈方形,覆斗顶,是标准的殿堂式礼佛窟。当时只完成了西壁龛内的绘塑和东壁门上的说法图,其余诸壁完成于中唐,宋代重修了窟门,并补绘窟顶和甬道壁画。

洞窟正壁开龛造有一铺塑像,彩塑由佛和二弟子、二菩萨、二力士组成,但均经清代重修。主尊为释迦牟尼佛,结跏趺坐于须弥座上,作说法相,面相和身躯丰满圆实,神情庄严慈祥,身着土红色袈裟,质地厚重,清代重修时,将佛面部刷了金粉。佛身后绘背光,以莲花、忍冬、化佛、火焰纹组成,层次丰富,充满动感而又不失庄重。伫立于佛两侧的大弟子年老迦叶和小弟子年青阿难虽经清代重修,但仍不失他们阅历高深、庄重练达和潇洒虔敬、聪明稚气的性格。尤其在阿难袈裟衣领处绘有团花,白底红花绿叶,颜色亮丽醒目。在弟子身后,绘出了释迦佛的其它八大弟子,但部分的颜色已氧化变黑,面部表情都已模糊。弟子两侧的胁侍菩萨面带微笑,温婉慈祥,头梳高髻,斜披长巾,锦绣长裙,身姿婀娜。最外侧塑两身金刚力士,他们是镇守佛国的卫士,造型上多为裸上身,腰围战裙,赤足而立的形象,突出表现金刚力士魁梧的体格,强健的肌肉,以筋肉的紧张与姿态的跃动,展示其潜在的充沛能量和源源不断的外射张力,愤怒的面部表情,如虎啸狮吼一般。手中执金刚杵,以喻牢固、锐利、无坚不摧之义,这种造型的金刚力士像,以人以威严感,造成肃穆甚至令人畏惧的环境气氛。

二佛并坐

龛顶绘的是法华经变,龛顶正中央绘释迦、多宝二佛并坐的多宝塔,而表现《提婆达多品》的从海涌出和《从地涌出品》的从地涌出的菩萨,则绘于七宝塔下两侧,与下面的塑像相接,形成上、中、下三横列式画面,显然还留有早期横卷式构图方式的余绪。单就龛顶壁画而言,画面大致也分三排:上排为释迦分身十方诸佛,聚集在七宝塔两侧上空;中排是释迦,以神通力接诸菩萨、四大天王、天龙八部共升虚空;下排左右两侧的六身菩萨,分别代表从海涌出菩萨与从地涌出菩萨;中间六身比丘正在接受释迦嘱咐《法华经》,中央并坐的释迦、多宝二佛,则是全画的纽带,不仅所占空间最大,更起着连接各品的统领作用。这种构图布局是法华经变从横卷式朝向心式的过渡形态。

画面中右侧的从地涌出菩萨,凌云步莲,如游蓬莱,前者是奉献璎珞,中者合十礼拜,后者则回眸俯视人间,似有恋恋不舍之意。在龛内天王塑像的上部,各绘了两身菩萨,北侧的变色氧化脱落较为严重,南侧的前一身菩萨身材修长,着锦绣长裙,一手向上,仰面赴会,后一身侧身合十,虔诚礼拜。这四身菩萨都是足踏祥云,好似都是去赶赴释迦、多宝说法会的。

而且,从这幅初唐壁画可以看出,初唐时期,壁画色彩以黑、褐、赭红为主色,显得沉着、厚重、古朴,但其中的黑、褐两种颜色可能是某种颜色变色而形成的。

窟顶藻井

窟顶藻井为宋代绘的卷瓣莲花团龙井心,垂幔铺于四披,环绕伎乐十二身。藻井,是我国传统建筑中重要组成部分,一般装饰在屋顶中央最高处,四方叠涩,交木而成天井,经过彩画称为藻井,即所谓“交木为井,饰以藻纹”。龙,是中国人民崇拜的神兽,独具艺术魅力。早在五千年前,我国人民就创造了龙的形象,在封建社会里,龙又常常成为皇权的象征,长期以来,龙已成为中华民族传统的装饰物,在佛教石窟里出现龙的形象,这正说明了佛教艺术的中国化。在团龙四周围绕卷瓣莲花,更突出了窟顶的动感及华丽。垂幔层层铺于四披,绘有回形纹、卷草纹等。下部的十二身伎乐,已没有初、盛时期的伎乐天那样的动势轻盈,靠飘带临空飞舞,而是衬托一堆云气表示飞行,装饰性强了,但造型变得笨重了。

四披绘制了大量排列整齐的千佛,每个小千佛的右上角原来都有佛名榜题,但现已氧化,多数都变黑了。这些小千佛每两个为一组,一身背光为绿色,袈裟为白色,而榜题为黑色,另一身背光为白色,袈裟为黑色,而榜题为红色,此两者交替出现,横看成组,斜看成行。在每披的千佛中央,还绘了幅说法图。佛坐中心塔内说法,两侧众菩萨弟子围绕谛听佛法,塔前有平台、围栏,颇具透视感。

在龛外上两侧为中唐绘制的文殊变和普贤变。文殊,是文殊师利的略称,意译为妙德、妙吉祥等,在佛教诸菩萨中,无论智慧,还是辩才皆为第一,专门职管智德、证德,象征般若即智慧,因此有“大智文殊”之美名。按佛教的说法,他本来早就成佛,但是为了协助释迦教化众生,方甘为菩萨身,称文殊师利或文殊法王子,为释迦牟尼的左胁侍菩萨,相传他显灵说法的道场在中国山西省的五台山。普贤,又译作遍吉菩萨,在佛教中专门职管理德、行德,象征三昧即佛之理念,又有“大行普贤”之美名。他为释迦牟尼的右协侍,相传其显灵说法的道场是中国四川省的峨眉山。

因为文殊菩萨显知、慧、证,普贤菩萨显理、定、行,共诠本尊释迦理智、定慧、行证之完备圆满,所以文殊和普贤菩萨共为一切菩萨之上者,常助成宣扬如来之化导摄益。体现在尊像画中,文殊乘狮,普贤骑象。文殊骑狮是源自初唐译的《陀罗尼集经》,是表现智慧的勇猛无畏。普贤乘象,则出自《法华经•普贤菩萨劝发品》的记载,该品说释迦佛说自己涅槃后,如果有人诵《法华经》,普贤菩萨即乘六牙白象前来守护。文殊骑狮和普贤乘象的造型,除了仪轨的意义外,其蕴含的象征意义即表示驯服恰如猛兽般的罪恶和欲望的力量,以无限的智慧和理念的力量与精神,摧伏任何猛兽与恶魔,使世人得以净化,世间得以安定。

敦煌壁画中的骑狮文殊与乘象普贤,首见于有贞观十六年(公元642年)建窟纪年的220窟,据《历代名画记》记载,初唐画家尹琳在长安慈恩寺塔内西间画骑狮菩萨,东间画乘象菩萨,据推侧亦为文殊和普贤。由于这种布局符合对称规律--文殊、普贤对称,狮子、白象对称,因而很快被单独采用,或画在窟门两侧,或画在龛外两侧,并一直延续到归义军时期。

敦煌壁画中体现出的对文殊、普贤菩萨的信仰,不仅有尊像式的文殊、普贤菩萨像(30幅),更多的是画在文殊变和普贤变(130余幅)中,以及表现在维摩诘经变“问疾品”(70余幅)中的文殊菩萨,后二者在唐宋时期风行一时。特别是在文殊变和普贤变中,还出现表现文殊道场五台山和普贤道场峨眉山的景观,这些内容多为中国佛教徒附会佛经记载而成。以上种种,显示出对文殊、普贤菩萨经久不衰的信仰热潮,其程度在诸菩萨中仅次于观世音。

莫高窟第202窟的文殊变和普贤变绘在佛龛外两侧上部,规模较小,内容简单,不像后期绘制的那样人物众多,场面宏大,显得浩浩荡荡,只是简单的绘出了主尊、南侧文殊骑狮,北侧普贤乘象,后面各有5位菩萨跟随,但是由于时间久远,颜色脱落较严重,画面细部已变得模糊,只能看到经变的基本廓况。

在文殊变和普贤变下方,分别绘了南天王和北天王。他们头戴宝盔,身着甲胄,足踏小鬼,庄严威武,全然是当时现实生活中的武将形象。天王是佛教护法神,要降妖除魔,保护佛国净土安宁,所以天王一般都脚踩恶鬼,小鬼肌肉爆起,形貌丑恶,表情痛苦,似奋力支撑。这与天王高大威武勇猛的形象形成了鲜明的对比,喻意以正伏邪。

弥勒经变

南壁中唐绘弥勒经变。弥勒信仰包括弥勒上生世界信仰和弥勒下生世界信仰两部分。

上生信仰的基本内容是:弥勒曾是释迦牟尼的弟子,先佛入灭,上生兜率天宫为菩萨,弥勒以待机菩萨身份在兜率天宫住了56亿万年,然后下到娑婆世界做佛。弥勒在兜率天宫时期为弥勒上生,相关经典《弥勒上生经》主要是对兜率天宫诸种景观的描绘,至于弥勒在兜率天宫漫长岁月里做了什么,佛经没有记载。信仰上生世界的人希望死后到兜率天宫与弥勒在一起,56亿万年后随弥勒一起回到已经是净土的娑婆世界。

下生信仰的基本内容是:56亿万年后,娑婆世界已从秽土变为净土,地平如镜,名花软草遍覆,人寿八万四千岁,女子五百岁出嫁,一种七收,树上生衣,大小便时,地裂而受容。于是弥勒从天而降,投胎到翅头末城一位大臣家为子,长大后,一次弥勒目睹婆罗门毁宝幢,感到人生无常,遂出家学道。成道后,度人无数。是为弥勒下生。

树上生衣

202窟南壁中唐弥勒经变中,弥勒上生经仅占画面的1/5部分,绘一宫殿内,弥勒坐于中央讲经说法,周围有佛、菩萨、弟子聆听,画面较为简单。下部的4/5都突出了弥勒下生世界。构图形式为穿插式:弥勒三会绘于中部,初、二、三会按人字形布局,弥勒左右有弟子、菩萨、天龙八部及诸圣众围绕。拆幢画于初会前,剃度画于拆幢两侧。弥勒诞生、婚娶、老人入墓等情节穿插于三会两侧空隙处。这种形式内容丰富,情节完整,富于变化,整体性强。

东壁门上方初唐绘释迦说法图,在其两侧为中唐绘的药师经变和阿弥陀经变。

药师经变绘于门上方南侧,采用的构图形式就是条幅式。但此窟的药师变规模较小,场面不够宏大。在水池中绘出大型平台,池中还有朵朵莲花,平台中央端坐主尊药师佛,菩萨弟子围绕四周仔细聆听,两边还有十二药叉大将,也称十二神王。十二神王本为释迦说法会中的眷属,是护卫药神信徒的神,但他们在药师经变中,十分显著地出现在药师说法会两侧,这种将不同世界的情节绘在一起,并加以突出的处理,充分说明在此时神王信仰已深入中国人信仰的内心,人们需要十二神王的卫护。在经变画的上部天宫中,绘出二身飞天,飘香散花,自由飞舞,烘托气氛,还绘有两组灯树,以示供养药师佛。在经变的两侧,以条幅形式绘出“九横死”和“十二大愿”的内容,在南侧条幅中下部,可以清晰看到溺水、跳崖、遇猛兽追赶的场面,但画面大多都因壁画脱落而模糊不清。

阿弥陀佛说法

门北上侧绘阿弥陀经变,主尊绘阿弥陀佛说法,两边大小菩萨弟子围绕四周听法。规模、内容都较简单。说法场面占了总画面的2/3。正中为阿弥陀佛,形态端庄,手结说法印,坐于莲台之上说法,观世音菩萨和大势至菩萨侍于左右,周围还有众弟子,菩萨环绕,倾听佛说法,在画面下两侧的平台上,各有一佛端坐,后有眷属跟随,前来聆听佛法。整个说法场面都有七宝莲池相映衬,碧池荡漾,上有雕栏围绕。这些虽没有初盛唐时期经变的场面宏大,群楼玉宇,规模雄伟,把“西方净土”描绘得极为美妙,但此幅经变结构严谨,可以看出它是前期画风的延续。只是色彩脱落,画面已有点模糊了。

在东壁门两侧,中唐分别绘出一身高大的天王像,为南天王和北天王。

天王在佛教创立前就是印度民间宗教信仰的神衹,佛教创立后,收为佛教的护法神,为世界中心圣山须弥山上三十三天帝释天的外将。据佛经说,四天王及眷属居须弥山腰犍陀罗四峰上护持佛法,护持须弥山下四大部洲,各自镇守一方佛土。第202窟门两侧分别绘的是南方天王和北方天王。南方增长天毗琉璃,因其本誓为增长自他之威德,且万物能生之德分得名增长,增守佛国南瞻部洲,护卫南大洲阎浮提人;北方多闻天毗沙门,亦即药叉首领,财神俱比罗,因其常护如来道场并闻法故名多闻,镇守佛国北俱罗洲,护卫北大洲单越人。两身天王在形象上均为头戴宝盔,面宏黝黑,披甲挂帛,庄严威武,全然是当时现实生活中的武将形象。他们的面部、衣饰、甲胄等看,基本是中国化的人物造型。在面部表情上也描绘细致,他们都深感护卫佛土责任重大而深锁眉头,表情严肃,好似时刻提高警惕,作严防魔怪入侵。因而他们的性格更接近人性,其形貌亦与世人相近,给人以亲切感。加上无严格的仪轨规定,造型自由,所以比起佛的庄严相、菩萨的慈悲相来,显得丰富、自由、活泼得多,更易于表达画家的感情,能更多地体现时代的世俗的情感和愿望。所以,天王形象在莫高窟出现的也甚多,有塑有绘,神态各异,可以看出,现实社会的人们对守护神的尊崇和喜爱。

在南侧南方天王的身后,有其眷属鸠盤荼鬼,绿眉绿眼,赤裸上身,腰间束白色腰带,下着花色短裤,手执一长杆旗,紧随天王。头饰较为独特,好像是怒发冲冠的头发,根根直立,又好似为一头饰,用羽毛做成,向四处张扬,具民族特色。在北侧北方天王身后的夜叉也是头发张扬,赤裸上身,着红底白点短裙,手持长杆幡,紧随天王。

202窟甬道壁画现均为宋代绘画,顶中央为“地藏十王厅”,南披为药师佛立像七身,北披也有六身,另外还有菩萨一身。在南、北壁上方各绘坐佛七身,下画男女供养人像,但没有榜题记载,所以无法考证供养人的身份。

十王之一

此“地藏十王厅”以地藏为主尊,左右两侧各绘五王。十王的服饰是中国官员装扮,宽袖袍服,双手或合十,或持笏,十王前面都有供案,以示他们都是判官。但由于后代在甬道处安装木门框,使此图有部分毁坏,现在地藏菩萨的头部已毁,十王中最上面的两王也已遮住。

地藏乃梵文意译。地,住处之意;藏,含藏之意。佛教皆地藏受释迦牟尼佛的付嘱,在释迦既灭,弥勒菩萨来生成佛之间的无佛时代,自誓度尽六道众生,拯救诸种苦难烦恼,《瑜伽集要焰口施食仪》云:“众生度尽方证菩提,地狱未空誓不成佛”。唐玄奘译《地藏十轮经》,谓其“安忍不动犹如大地,静虑深密犹如秘藏。”故称地藏。犹如地藏有救济众生的伟大功能,信众若诵念地藏菩萨之名,一心皈依就可从苦难中解脱。

地藏虽为菩萨,但其仪相有别于其他菩萨。地藏菩萨是剃发圆顶光头,身着袈裟的声闻形成比丘形,这和日常生活中所见的僧人形象相同。在敦煌壁画中初盛唐时地藏菩萨多持宝珠和结印,后随着地藏信仰的深入,造型上有所变化,出现被帽像,手持宝珠和锡杖的形象。持摩尼宝珠,表示满足众生之愿望;持锡杖,表示爱护众生,也表示戒律精严,这种形象的地藏菩萨,犹如一个云游四方的僧人,以救度世人之苦为己任,给人以亲切感。被帽地藏菩萨是晚唐以来大量流行的一种造像,其造像的特征是地藏菩萨不是作原来的声闻形象,而是在其头上带有纺织物围成的帽子,两侧下垂至肩。关于地藏菩萨被帽的来历,在有关地藏菩萨的佛典中没有类似的记载,它出现的原因尚不明了。但敦煌遗书S.3092号《还魂记》一文中记载了襄州开元寺沙门道明游历冥府的故事,文中记载到道明曾遇见地藏菩萨,见其“目比青莲,面如满月,宝莲承足,缨络装严,锡振金环,纳载云水”。道明不识,地藏菩萨告诉道明,世上所画地藏像“露顶不覆”是错误的。我们根据这段记载,可以认为至迟在唐代后期,被帽地藏菩萨图像就可能流行开了。但《十轮经》明言地藏是比丘形,《还魂记》的指责是没有道理的。但被帽地藏菩萨像却广泛流行,亦佛教美术一怪事。

在大乘佛教中有许多以教化六道,尤以人间为本愿的佛和菩萨,如阿弥陀佛和药师佛,以及观世音菩萨等。与观世音菩萨的信仰相比,崇拜观音的目的,大多为了利益现世,或往生净土,而地藏菩萨信仰,虽也有利益现世的一面,如代众受苦,去除疾病,满足众生需求等等,但是更多的则认为是维系六道,连结生死,是为超度亡灵的罪障而解脱六道轮回苦厄的菩萨,为超度亡魂,解救坠落地狱的亡者,人们祈祷地藏菩萨给予救济帮助,使亡者得以解脱。似乎生者将亡者托付给地藏菩萨后,就可以减轻生者的不安和烦恼,得到安宁和慰藉。在敦煌藏经洞所出的《地藏菩萨经》中,又把地藏菩萨案查地狱阎罗王审判联系到一起,地藏菩萨居住南方琉璃世界,以天眼看到冥界众生身受地狱之苦,于心不忍,遂发慈悲心怀,身到地狱,案查监督阎罗王判断是否有错,是否公正。而对于那些造地藏菩萨像,念地藏菩萨经,唱地藏菩萨名者,临死前地藏则亲自往迎,免入地狱,即令坠入地狱,亦能加护,并使之拔脱罪苦,往生极乐世界。这样,地藏菩萨就以解脱之者,连结生死两界,而赢得了世人的普遍信仰。

“地藏十王厅”变相的内容和它的出现,反映了唐末五代时期敦煌地方地藏信仰深入,以及地藏菩萨职掌幽冥审判观念与地府十王之间的紧密关系,和这种组合体系在敦煌地方的形成和发展。

![]() 甘公安网备 6209820200020

甘公安网备 6209820200020