正月初一是岁、时、月、日的开始,所以又称“四始”。

遇此节日,像是又翻开一页全新篇章,不免叫人神清气爽。此时家中亲人终得团聚、故乡老友一呼百应,每个人都想要以最热闹、最喜悦的仪式来迎接它。

踏歌纳吉,是每逢重要节日必不可少的重头戏。

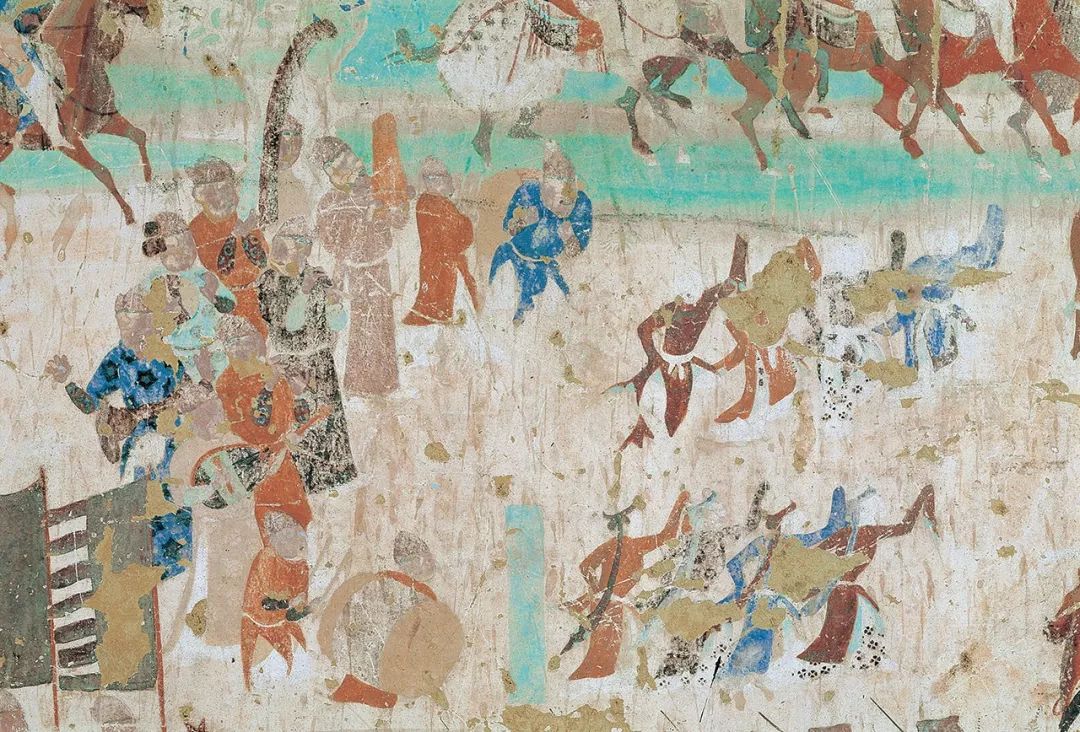

张议潮出行图之乐舞 莫高窟第156窟 晚唐

没错,就是“李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声”的那个“踏歌”。单人或多人合着歌曲节拍,渐渐踏起步子,载歌载舞,多是即兴发挥,无需专门学习、编排,既是娱乐,也是社交。随着舞曲渐入佳境,现场氛围也被推向高潮。

古代正月初一的敦煌,绝对的大型春节联欢晚会直播现场。

“伏以今月一日……定兴郎君踏舞来,白羊羯壹口,未蒙判凭,伏请处分。丙寅年正月。”(敦煌文献P.3272)这是牧羊人呈报州府的牒状,正月初一定兴郎君率舞蹈团前来踏舞(即踏歌),赏赐白羯羊一只。

敦煌文献P.3272 (局部)

追溯踏歌起源,远古时期就已有萌芽,只是早期踏歌更多是出现在祭神祈福仪式上。

到南北朝时,踏歌才开始被赋予娱乐属性。唐代踏歌活动盛极,则可谓是全民狂欢节目之一。

宴饮俗舞 莫高窟第98窟 五代

踏歌之风,不仅为诸少数民族所吸纳,甚至传到日本、朝鲜半岛、印尼、阿拉伯等地,古代日本甚至将“踏歌节会”作为正月最重要的三大节会之一。

对舞 榆林窟第38窟 五代

平时不常见面的家人坐在一起,老友围成一堆,图的就是个热闹、熟络、放松。这个时候无论什么馅儿的饺子,都是最鲜美的味道,无论喝什么酒,都是最回味绵长的醇香。

露天酒肆 莫高窟第360窟 中唐

在古代敦煌的上流社会,逢重大节日,相互请客吃饭乃是时尚。敦煌文献P.3502V《张敖新集诸家九族尊卑书仪一卷》(唐代)中的《相仰宴乐书》下,就列了“春仰”“正岁”“春秋八节”“寒食”“端午”“冬至”等节日的相仰书仪样式,说明在这些节日里,亲朋、同僚等要相互邀请,设宴款待。

敦煌文献P.3502V (局部)

新岁来临,各种饮食需求激增,烟酒茶糖早已是我们的传统礼仪文化中的一部分,也帮我们还原了一抹生活本真。桌上有糖,杯里有酒,面有悦色,心有安闲,如此生活怕是千金不换了。

今年适逢己亥猪年,猪在敦煌壁画中却是鲜有表现。在日常生活的种种景象里并未寻得它的身影,崭露头角的,是山林中的野猪。

野猪 莫高窟第285窟 西魏

早在1500多年前,画师仅凭寥寥几笔,便能勾勒一头健硕凶猛的野猪形象。公野猪尖嘴利齿,细腿肥臀,项上鬃毛高竖前指,藏不住的强健有力。

山林中的雌性野猪与之相比,显然“慈眉善目”了许多。虽是一样的肥硕,但仅耷耳这一细节,就改变了整个画风,较为柔和的线条里,尽显母性光辉。

野猪群 莫高窟第249窟 西魏

这两幅野猪形象的壁画局部,其实是一种“还原”——今天我们惯常接受的“憨猪”形象,实际是野猪被长期驯养的结果。战斗力爆表的野猪,勇猛无畏,天生不好惹,是动物界的“狠”角色。

考古发现,人类最早驯化野猪就是在中国,我们的“养猪史”甚至可以追溯到新石器时代的早中期。考古工作者曾在磁山遗址发现,那时的原始先民们已经开始“以粮换肉”,驯养野猪了。到商周,养猪已不是什么稀奇事,商代甲骨文中也开始出现了“豕”“豖”“家”等与猪相关的文字。有趣的是,我们今天的“家”字,正是由表示房屋的“宀”和猪的古称“豕”组成的。

野猪妈妈带着孩子们或许是要回家,赶着过一个团圆年!看来今年,阖家团圆,是要格外重视的“关键词”了。

春节终于得闲归家,似是一番“解甲归田”的安心。

锅里饺子被沸水顶上浪尖,蒸笼上大白馒头冒着热气,桌上荤素凉热停得满满当当,大人杯里有酒小孩闹着还要添点饮料,所有吉利话集中爆发,一片热闹声中,还有红包飘落……不知不觉就消解了烦忧,肚上多了几两快乐的肉。

如此情形,怎能不让人大胆地相信,新的一年诸事都可顺遂,心愿皆可得尝。

![]() 甘公安网备 6209820200020

甘公安网备 6209820200020